さてどういう例題を出していくのかを考えてみると、あくまで初中級者向けのサイトであると言う事からも、そうそう複雑なことを説明するのも大変ですし、素材を作るのにも時間がかかります。また著作権やそういった問題もあり、どこかのアーティストの楽曲を丸パクリで説明すると言うわけにも表向きには行かず色々と困っていた所、初心に戻ってどんな事をしていたかを思い出してみることにしました。

こういう時に役立つのが、コピーしていたノートだったり使い古した楽譜だったりするわけですが、是非このサイトに来てくれている人達もそうして欲しいと思うことがいくつかありまして、まず

- 楽譜が元曲と違うと思ったら正しく書きかえる

- 気がついた事は書きこむ

という癖をつけてはどうかと言う事。結構オススメ。

そろそろ説明しないと文句が出そうなので解説に移りたいと思います。今回ここでやりたい事はコード進行にオマケをつけるという事です。それらをいくつか紹介していきたいと思います。

簡単な例だとC→Amと言うコード進行があったとして、普通にコードを変えるだけだとすると何の変哲もなく、ここで解説するまでもありません。

分数コード(オンコード)

そこで、例えばC→C/B→Amと間にC/Bを入れてみたりしたらどうでしょう。ただしこれはどの場合でも当てはまるというものではなく、時として使用すると邪魔になる事もあるので、頃合を見計らって使用して欲しいわけです。

C/BとはいわゆるConBと同じ意味で、分数コード(またはオンコード)といわれます。

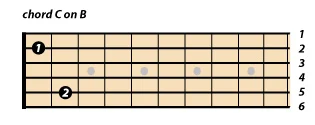

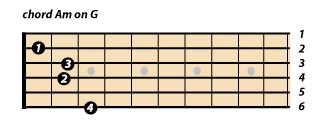

上の図のように押さえます。ついでに解説すると、1は人差し指、2は中指、3は薬指、4は小指、Tは親指と設定してコードに英数字がふってあります。

C/Bの場合はCを押さえた後、中指で5弦2フレットの「シ」を押さえる事となります。

考え方によってはEm7にオクターブ高い「ド」を押さえると同じととってもいいかと思います。しかしながら、基本的には6弦を鳴らさないのがC/Bの特徴です。

6弦の開放はミであるためCの構成音なので鳴らしても良いのですが、ベース音を「B」にするというのが目的なので基本的には6弦は鳴らさず、あくまで5弦2フレットの「シ」を強調します。

では、C→C/B→Amはどういう事になっているのかを説明します。

ベースの流れでオカズをつける

Cの根音、つまりルートはC、そう5弦3フレットの「ド」です。Amは5弦開放の「ラ」がルートとなります。C→Amは「ド」→「ラ」とベース音が下がることを意味しているわけです。もちろんコード進行はC→Amで(仮にですが)完結しているので、「ド」→「ラ」でも問題はありませんが、もしここにオマケをつけるとすればどうするか!そこがここで説明したい所なのです。

C/Bをこのコード進行C→Amに入れると、ルートが「ド」→「シ」→「ラ」とベース音が順番に1つずつ下がっているようになります。CというコードからAmへと行きたいのですから、より円滑にかつオマケとして成り立つようにするにはこのようにルートに流れを作る事が大切です。

このTAB譜では練習用のアルペジオパターン(上)とスリーフィンガー用(下)を用意しました。同じように演奏してスリーフィンガーの方が忙しいだけですが、ストロークでやるにしてもスリーフィンガー用のような感じでCとAmの間にC/Bを挟み込む場合が多いです。

ではC→C/B→Am→Fとコード進行がある場合はどうするかと言うと、Am/Gを追加します。つまりド→シ→ラ→ソ→ファとベース音が移動する感じです。

つまり、C→C/B→Am→Am/G→Fと言うコード進行となります。このままCに戻ることもできますが、C→C/B→Am→Am/G→F→"G7"→Cとつけるとより完結してCに戻ることができます。仮にFの後のG7の代わりにFmなんかをつけてエンディングに持っていくという手法もよく使われます。…F→Fm→Cと言う感じです。

このように、コード進行にベース音をどうするかというのを考えることでより円滑で滑らかなコード進行を作ることができ、C→Am→F→G7→Cと言うコード進行があった場合、この何の変哲もないコード進行に少しばかりの味付けができるわけです。

クリシェ

実は、こういった半音とか全音で緩やかに変化するようなフレーズをクリシェと言うわけですが、色んな方法があってベースラインだけが落ちたり上がったりするものもあれば全体的に変化していくものもあったりその用途や方法は様々。

カーペンターズなんかにもよく使われている、D→Dmaj7→D6→Dというようなものとか、長渕剛の「素顔」、福山雅治の「GoodNight」とかにも使われる感じのEm→EmM7→Em7→Em6/C#→C(Cmaj7)みたいなフレーズ。

クリシェとは違うけれどもAm7→Am6みたいなものを繰り返すとか、単純にコードを進行するだけではなくコードに変化をつけることで上手く聞かせる方法もあります。

どれだけよく使われているかをAKBの「アイスの口づけ」を例にちょっと説明してみたりしようかと思ったり。

加筆中(色々資料を漁ってます、と言って何年か過ぎました。)

ベース音を考えてみる

コード進行の中にベース音付のコードを加えることで、コード進行に味付けできることはこれでわかったと思います。しかし、コード進行に入る前、もしくはサビに入る前、エンディングの前にもう少し変化はつけられないかと言うことを考えると、もう少し何とかできそうな場合もあると思います。

そのひとつの方法はハンマーリングオンを使用する事なのです!

・・・と強調はしてみたが、ハンマーリングだけでは面白くないのでプリングオフも加えたりしてみると良いわけです。これらはどちらかというとストロークでガリガリ弾くという感じの曲には使いにくいといえばそうですが、アルペジオでしっくりと弾く曲やスリーフィンガー、もしくはピッキングストロークなどで使用するとより効果的だと思います。