基礎で書いた事柄は、音階についてのこととなります。ではコードはどうなんだと言う事で、基礎の最初に少し触れたEとAの関係をもう少し詳しく説明していきたいと思います。

EとAで作ることができる基礎的なコードの種類は上の基礎の箇所で表したメジャー、セブン、マイナー、マイナーセブンの4つです。

なぜにEとAで説明をしたかについてまず触れておきたいと思います。

誰しもが挫折を覚えるFとBというコード。バレーすることができず、ギターを始めたばかりの人はかなり苦戦していると思います。ここで苦戦しているであろう人はバレーの部分に気が行って、バレー以外で押さえている箇所に気づいていない事があるのではないでしょうか?

まずFを見て下さい。Fと言うコードは分解して見ることができます。バレーしている人差し指と、その他の押さえている箇所です。Fが鳴らせなくても良いので、Fのコードをギターで押さえてみて下さい。そして、1フレット分ヘッド側にズラすとどうなるでしょうか?

バレーしていた箇所は押さえるフレットがなくなります。そして今押さえている箇所を覗き込んでみると、そこにはEと言うコードが作られているはずです((図では指を表す数字がFとEで異なっているが、これはそれぞれのコードを単体で押さえた時の指の指定であり、この場合においては指の指定は無視してもOK))。

なぜに1フレット分ヘッド側にずらせばFコードがEコードになるのかは、前ページの基礎を読んで理解していた人は即座にわかってしまいます。そう、答えはE←→Fが半音で次の音へ移行するからなのです。半音はギターで言う1フレット分。

なのでヘッド側へ1フレットずらせばEコードが残り、バレーしている指は何もないフレット、つまり0フレットをバレーすることになるわけです。0フレットはフレットが無いわけなので、バレーする必要はないのも付け加えておきます。

ではBはどうであるかを見てみることにします。画像の都合上BがBbになっているのに注意して読み進んで下さい。Bbの半音下の音はAです。つまりA←→Bbと言う事になります。

A←→Bbは半音でそれぞれの音に移行します。詳しく書けばA←→A#(Bb)ということであり、次の音へ移行するためには1フレット分移動することになります。

ここからBbコードを押さえて、ヘッド側へ1フレット分ずらしてみると、Fと同様にバレーしていた指が0フレットを押さえ、残りの指はAコードを押さえているはずなのです。

つまり、バレーができてAとEのコードがわかり、さらに音階とギターの音の配置関係がわかれば、後はどれだけずらせばどのコードになるのかを理解できるはずです。

開放弦を含むローコードなどの場合の考え方

もう少しわかりやすいように、説明しておきます。

例えば、C#と言うコードを押さえたいと考えるとします。ギターを始めたばかりの初心者ではCはわかってもC#を押さえることができません。理由の一つは通常ならバレーコードで、4フレットバレーのAコードフォームで押さえると考えるからです。

しかし基礎のページやここまでで書いたことを理解してもらっていれば、#なんだから1フレットずらせばいいんだろう?という事はすぐに理解してもらえると思います。

ただし、確かに1フレットずらせばC#は鳴るのですが、Cをそのまま1フレット分ずらすだけでは押さえている箇所はC#でも開放弦がCのままとなってしまうのです。鳴るコードは不協和音となるでしょう。

しかし考え方はそれで正しいのです。1フレットずらせばC→C#になると言う事がわかっていれば、考え方自体は正しいのです!

図のように、1フレットずらせば、押さえている箇所はC#になっているのですが、開放弦(1、3、6弦)がCのままになってしまっています。これでは、C#となったとは言えません。

開放弦さえミュートできれば、まぎれもなくC#となるわけですが、小指で3弦4フレットをミュートし、1、6弦さえ弾かなければC#となります。これは実際可能だろうと思います。しかし、ストロークでかき鳴らすにはこの方法は向いていないことがわかると思います。

では、実際はどう押さえればよいのかを説明していきます。

例えばピアノなどでキーを変更するのはなかなか難しい作業です。きちんと音楽理論を理解していないとキーを変える事は慣れた人でないと難しいでしょう。しかしギターはカポと言う道具で簡単にキーを変える事ができます。

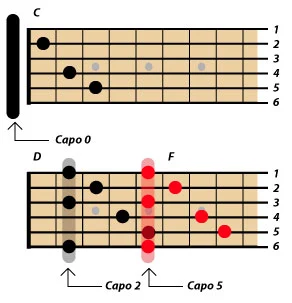

上の説明を元にしてCで更に解説してみる事にします。例えば普通のC、つまりバレー(セーハー)を使用しない方のCを押さえます。この時カポを0フレットに装着していると仮定しておきます。

上で書いた理屈で行くと、そのまま右に移動していけばCがDになったり、Eになったりするのか?!と言う疑問を持つ人がいるでしょう。

答えとしてはその通り、DになったりEになったりするのです。

しかし、そのためにはCをそのまま移動するだけでは問題があり、Cで言うと、1弦、3弦、6弦が開放弦となっているので、Cを押さえたままDにするために2フレット分移動させると、押さえている個所は2フレット分つまり全音分だけ音が上がりますが、開放弦はそのままとなってしまいます。

そのため、バレー(セーハー)を使用して2フレットを人差し指バレーで押さえ、中指~小指でCを作ります。するとコードフォームはCなのにバレーによって開放弦が全音分上がるので、Dが押さえられている事となるわけです。

同様に、5フレットまでこのまま移動するとFとなります。C#であれば1フレットで良いわけです。

バレーを使用すれば一番わかりやすいですが、実際にはわざわざ押さえにくいバレーを使用する必要はありません。開放弦となる弦を使っていない指でミュートすればよいのだけなのです。

ミュートがいかに大切であるのかは今後ギターを弾いていけば身に染みてわかるでしょう。

6弦、5弦の音の配置から目的のコードの位置を素早く見つける

Fと言うコードは1フレットにカポをはめてEと言うコードを弾くと同じ押さえ方になります。つまり、Fはカポの変わりに人差し指で1フレットをバレーして、Eを弾いていたのです。

Eで考えるとFは1フレットバレーのEで押さえられますが、FにするためにCなら(Cのコードフォームで平行移動すれば)5フレットまで移動させる事となります。

これらを踏まえてもう少し応用的に考えてみましょう。5フレットにカポをつけてCを押さえるとFとなりました。では5フレットにカポを付けてAmを押さえてみるとどうなるでしょうか?答えはDmです。では同様にEmは?答えはAmです。

こんなふうにカポを任意のフレットに装着した時に、簡単なコードを押さえたとして、そのコードが何であるかを順番に理解して行きます。

こう言う作業を何度か繰り返す内にカポについては理解していけるだろうと思います。ヒントはFとB、もっというとEとAに隠されていたのです!

ここまでの考え方から、C#を押さえるために必要なことを考えてみましょう。

まずAとE(もしくはBとF)からの発展形(横移動型)で説明してみようと思います。

仮にFを押さえてみることにします。FからCまでどれぐらい離れているかを音階で見てみましょう。Fのコードフォームは6弦を押さえる人差し指が何の音を鳴らしているかでコードがすぐにわかります。

| 開放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

| 6弦 | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F |

この表は基礎で書いた[ギターの配置図]の6弦の配置を一部分抜粋したものです。ここでいうとF→CまではFを1つ目と数えると8個分離れていることがわかります。音で言えば3音半離れているということです。もっと簡単に言えば、1フレットから8フレットまでずらせばF→Cが鳴る事になります。そしてC#はその1フレット先にあることになるわけです。

なので単純にF→C#を鳴らすためにはFを押さえた後、9フレットまでずらせばC#が鳴ると言うことになります。

しかし、仮にF→C#と言うコード進行があるとした時、プレイヤーはFコードフォームを9フレットずらす必要があり、滑らかなコードチェンジを行いにくいのです。つまりフレット間が離れすぎているために、コードチェンジが円滑に行えないわけですね。

円滑には行えませんが、全く行えないわけでないことも付け加えておくことにします。

ではもっと簡単にすばやくコードチェンジをするにはどうすればよいかを探っていきます。そこでBの登場となります。もしくはAコードでも大丈夫です。考え方はこんなふうになります。

C#を押さえるためにはCがどこにあるのかを探る必要があります。FからCはフレット間が離れていることになったわけですが、A→Cではどうか、もしくはB→Cではどうかを考えてみます。すると、

| 弦 | 開放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 3弦 | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) |

AからCは3フレットずらせばよい事がわかり、目的のC#なら4フレット分ずらせばよい事がわかります。FコードフォームでF→C#が9フレットずらすと言うことから考えても、4フレットずらせばよいだけのAからの方がより素早くコードチェンジが行えることになるわけです。

さらに2フレットバレーのBコードフォームであれば2フレット分ずらせば良いだけとなり、より素早くコードチェンジできることに気がついてもらえるでしょう。

| 弦 | 開放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 1弦 | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F |

| 2弦 | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C |

| 3弦 | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) |

| 4弦 | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) |

| 5弦 | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) |

| 6弦 | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F |

このように、移動量だけで考えればFコードフォームのF→C#よりもBコードフォームのB→C#の方がコードチェンジが速いわけです。更にFとBコードについては、「バレー」で全ての弦を押さえているために、押さえている箇所全てが移動したフレット分、同じだけ移動します。

Fコードフォームは6弦の音の配置を覚える

Fで言えば、6弦1フレットも1弦1フレットもバレーしている(押さえている)ので、仮に4フレットまでバレーを動かせば、6弦も1弦も4フレットを押さえることになり、バレーしている他の指も、バレーで移動させたフレットの移動分だけ同じように連動して移動します。

この事から、FコードフォームでF→C#と移動する事を考えるとすると、9フレットずらすと覚えるよりも、6弦の音の配置を理解してFコードフォームのままずらすだけで押さえることができると言えるのです。

ポジションマークのフレットの音を覚える

配置を覚える場合、一番簡単な方法がフレットについているポジションマークです。

だいたいのギターが、3、5、7、9、12フレットあたりについているはずです。このマークを目印に覚えるのが最も簡単な方法だと思います。

さて、これらを確かめてみるために、例えばFコードフォームでのコードAを見てみたいと思います。

FのコードフォームでAを作るためには、5フレットバレーでEを押さえればAとなります。これを開放弦を含むAコードの構成音と比べてみたいと思います。

| 開放弦を含むA | Aバレーコード | |||

|---|---|---|---|---|

| 1弦 | E | ミ | A | ラ |

| 2弦 | C# | ド# | E | ミ |

| 3弦 | A | ラ | C# | ド# |

| 4弦 | E | ミ | A | ラ |

| 5弦 | A | ラ | E | ミ |

| 6弦 | E | ミ | A | ラ |

まず開放弦を含むAは、2フレットの2、3、4弦を押さえ、残りは開放弦を鳴らします。Aのバレーコードは5フレット1、2、6弦をバレーして、6フレット3弦、7フレット4、5弦のEを押さえます。ここから、表のような音が鳴る事になります。

押さえている箇所や開放弦のAの場合とで音の配置自体は変わっていますが、コードを作る構成音は同じである事がわかると思います。

開放弦を使用するコードであっても、バレーコードであっても構成音が同じであればコードは同じということです。

しかし開放弦を含むコードの方は「ミ」が多く使われ、バレーコードは「ラ」が多く使われていることが見て取れると思います。

Aという事でより「ラ」を強調したいのであればこういった理由からバレーコードの方が適切かもしれません。しかしどちらも同じ構成音であるのですから、どちらも間違いではありません。もし開放弦を含むAでよりラを強調したいのであれば6弦を使用せず(あるいはミューとして)、5弦のラから初めたらバレーコードのAと同じ並びになることがわかると思います。

このように、Fコードフォームをずらしても問題なく目的のコードが鳴ることがわかりました。であれば、まずFコードをずらして何らかの目的のコードを作ると考えると注目すべきは6弦の音の配置と理解してもらえると思います。

ここさえ即座にわかれば、作りたいコードの位置がすぐに知ることができます。方法はバレーしている人差し指が6弦のどの音を鳴らしているかこれだけなのです。

Gのバレーコードを作りたいと考えれば、6弦の配置から「ソ」は3フレットであって、ソは「G」だと繋げて考え、3フレットでFコードを作ればGが押さえられることと結果を導きます。これは他のコードでも同じです。

Bbなら6フレットバレーのF、Dなら10フレットバレーのFと即座に押さえられることでしょう。

同じくして、バレーしているBのコードフォームで(ずらして)目的の音を探す場合は、5弦を見ます。

| 弦 | 開放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 5弦 | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) |

もし、バレーしている指の5弦が5フレットのレ、つまりDを押さえていればBコードフォームならDコードを鳴らしていることになります。こう言うことから6、5弦の音の配置を熟知していると目的のコードを探すのが非常に速く行うことができるようになります。

ここまでのまとめ。

- Fコードフォームの横移動で目的のコード(音)を探すには、バレーしている指の6弦の音の配置を見る。

- Bコードフォームの横移動で目的のコード(音)を探すには、バレーしている指の5弦の音の配置を見る。

6弦と5弦の上下の関係

さらにもうひとつ知っておくと便利であるのが、FとBコードの上下の関係です。何が言いたいかと言うと、ここまでのまとめで書いたように6、5弦の音の配置が即座にわかればそれはそれで問題ないのですが、もう少し便利に覚えることもできます。

また、調の関係も含めて上下にどのようなコードが配置されているかをわかれば尚良いです。

ここで言う上下とは、FのコードフォームとBのコードフォームの事です。

| 開放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

| 5弦 | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) |

| 6弦 | E | F | F#(Gb) | G | G#(Ab) | A | A#(Bb) | B | C | C#(Db) | D | D#(Eb) | E | F |

上の表で説明するのが簡単だと思うので、これを流用します。

最左列に弦が書かれていますが、これは無視しても良いです。基礎の最初にギターで最も重要なコードはEとAであると記載しました。これはこの表からも見て取れます。

EとAは対にして覚えておくことで音楽理論的に重要なトニックとサブドミナント、ドミナントを知ることができるのです!

| C | D | E | F | G | A | B |

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |

このように、ルート音(Ⅰ)とした時、5度(Ⅴ)をドミナント、4度(Ⅳ)をサブドミナントと言います。上の表では、ルートがCになっているので、Gがドミナント、Fがサブドミナントとなります。

| A | B | C | D | E | F | G |

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |

ではAをルートにした場合はではというと上の表になります。

ちなみに突然でてきたローマ数字はなんだ?と思われるかも知れませんが、単音の場合は数字、和音の場合はローマ数字で表します。

例えばC→G→Fm→CならⅠ→Ⅴ→Ⅳm→Ⅰのように書きます。すると、ルートが何であってもコード進行はこのまま使えるというわけですね。

6弦の音をルート(トニック)とした場合、5弦にあるのはサブドミナント、5弦の音をトニックとした場合、6弦にあるのはドミナントと言うことになっています。

Fのコードフォームで5フレットを押さえてAを鳴らすとします。これは6弦の音の配置を見て6弦5フレットはAなのでパッとわかる所かと思います。次に5弦の配置を見る時はBのコードフォームで見ますから5フレットのBコードフォームならDになります。

更に1フレット飛ばして7フレットのBコードフォームはEです。このA、D、Eはスリーコードで演奏する例えばロックンロールなどでは多用されるコードです。いつまでも繰り返せるしいつでも終われると言うシンプルかつ有能なコード進行の1つです。ただこれだけでは面白くないので違うコードが入ってきたりはするんですが、その基本となります。

これら、トニック、ドミナント、サブドミナントは非常に重要な関係で、ギターの基礎となるコードはEとAと言わしめるひとつの要因でもあります。またこの関係、あるいはポジションは全部共通でFであれば、1フレットのFコードフォームで始まり、1フレットのままBコードフォームでBb、そして1フレット飛ばして3フレットのBコードフォームでCなどでも同じです。

またこれらが上下に並ぶことでよりギターがコードを弾く事に優れている楽器であるのかがわかるはずです。ギター初心者には、音楽理論なんかはどうでもいい事ですが、知っておくのは重要です。

コードチェンジではF、Bbそれぞれのコードフォームの上下の並びが重要であり、より目的の音を速くみつけるためのひとつの方法であると覚えればよいのです。

例えば、図のようにFとBbは同じ1フレットバレーをします。F→Bbというようなコード進行があったとすれば、バレーはそのままで残りの指でE→Aとコードチェンジをすればよいだけなのです。

バレーを3フレットでしていれば、同じ動作でG→Cというコード進行が作れます。5フレットでも同様にA→Dとできる感じです。

これらを説明するために、3フレットのGとCで説明したいと思います。

C→GやG→C、さらにはC→G7→Cなどは頻繁に出てくるコード進行です。もちろんC→Gの間に他のコードが入ってくる場合もありますが、このC→Gは非常にわかりやすいのです。

C→G→Cとコードが進行すると起立、礼、着席のピアノ伴奏、チャーン、チャーン、チャーンと言うようなものを想像してもらえればわかりやすいかと。

音楽理論で言うと全終止と言う最も安定したコードの進行のひとつです。

トニックはドミナントを経てトニックに戻ると言う音楽理論の基礎の基礎がここにあるのです。音楽理論と言うと難しく思いがちですが、このあたりはもっと簡単に説明できます。

他のページで書いたように、トニックを夫とすると、ドミナントは妻で、サブドミナントは愛人という関係になります。

これは「音楽の正体」という書籍で解説されている一節です。

夫は妻の元に戻るのが最も安定しており、愛人の元へ帰ると妻との関係がギクシャクします。

ちなみに愛人の元へ帰るのを変終止と言い、トニック(Ⅰ:1)→サブドミナント(Ⅳ:4)→トニックとなります。コード表せばC→F→Cのような感じです。

そういう音楽的な関係が、ギターの上下には配置されていて、その大元となるのがEとA、言い換えればFとBなのです。実際はFとBbが上下の関係です。

ここは説明しやすいようにFとBとしているだけで、上記表や図のようにFとBb、更にはGとCのように上下の関係で覚えるのが正解です。

6弦の音の配置でFコードフォームを覚えたら、その対となるBコードフォームを覚えておきます。

例えばFであればBb、GであればC、AであればDというように上下の関係です。これを覚えておけばより有効にF、Bコードフォームを活用できます。#やb付のコードであってもFとGの間はF#でありGbであるという事もすぐに理解できるはずです。

このようにF、Bコードフォームで目的のコードが探せるようになれば、基礎の所で書いたように、メジャー、セブン、マイナー、マイナーセブンの4つはすぐに覚えられると思うので、バレーしている位置だけでより多くのコードが押さえられるようになります。

こういう利点もあるために、FとBコードはなるべく早く押さえられるようになるように練習した方が良いと思います。

特殊なコード、例えばD9やdimコードのようなものはこれらF、Bコードフォームなどとは少し傾向が違いますが、通常頻繁に使用するコードはバレーの位置を変えるだけでEとAコードのそれぞれ4つ(メジャー、マイナー、セブン、マイナーセブン)から様々なコードが押さえられるようになります。

しかし、フレットをどれだけずらせばどの音になるのか、またその際、開放弦の制限は受けるがミュートなどを駆使することでどのコードでも同じことが言えるのです。

コレまでを踏まえてカポについて

さて、ここまで来てようやくカポについての話になります。

これまでは、

- F、Bコードフォームから横移動すること

- EとAのコードから作れる4つのコード(メジャー、マイナー、セブン、マイナーセブン)で様々なコードが押さえられるということ

について解説してきました。

またCやDなどの開放弦を含むコードでも横移動させれば押さえている箇所はコードが変わるという事もなんとなしに理解してもらえたと思います。

これらの事柄は、ギターをより円滑に学ぶ方法であるのと共にカポを使用するための基礎知識でもあります。

カポという道具は非常に便利な道具で、おそらく他の楽器にはあまり使われないギター独特の道具であると思います。またギターの仕組みをより学ぶことができる道具でもあります。

例えば、カラオケに行くとします。伴奏が始まり、いざ歌おうとすると自分の歌に伴奏が合わないと気づくことがあります。

そこで何の前知識もなしにカラオケのリモコンなどからキーを調節したりすると思います。

このキーと言うもの、これが音楽の知識がないと何のことやらわけのわからないものに思えたりすると思います。日本語で言うと「調(ちょう)」と言うことになります。

学校の音楽の授業ではハ長調とか、イ短調であるとかそういう小難しい事を強要されたのを覚えている人もいるでしょう。ここを突っ込んで解説していくと音楽理論に行き着き、より小難しくなるので割愛したいと思います。あぁそんなものもあったね、程度にみておけばいいでしょう。

そもそも、音楽は誰かが作ったメロディーに伴奏をつけたものです。伴奏を行うために、またメロディーを弾くために楽器があり、それぞれの楽器の特性を利用して伴奏のどの部分にどの楽器を持ってくるかなどが決められます。

カポについて解説する前にこのあたりを少し説明したいと思います。

メロディーにコードを何とかつけられて、作詞もしてみた。俺ってシンガーソングライターじゃん!なんて浸っていると、友人Aが遊びに来る。

「おぉ、いいところに来た、ちょっとこれ聞いてみてくれよ」。こんな感じで歌を披露してみた。けれど歌はあまり上手く歌えなかったので、

「それじゃお前歌ってみろよ」と言うことになり、友人Aに歌わせてみることにしました。

友人Aは歌が上手で有名ですが、今作曲した曲のイメージがどうも違う。友人Aも、ちょっと低すぎて歌いにくいと言う。

「そんなことないだろう、俺は普通に思うけれど」となりますが、

「いや、もう少しキーを上げてくれればもっと歌いやすい」と友人A。友人Aは音楽知識も何もなく、ただ普段いくカラオケで「キー」を操作していたので思わず口にした言葉だったわけです。

キーを上げてくれって言ったってどうしていいかわからない。困ったなぁと思っていると友人Bが来たので事情を話すと、

「キーを変えるならカポを使えばいいじゃん」と友人B。

友人Aと僕は「カポ?」と初めて聞くその言葉に耳を傾けるのだった。

こういう小話があったとして、まず知って欲しいのは「僕もしくは俺」が作曲した曲についてです。

この曲は作曲者がこうだと思って作った元となるメロディーと伴奏で、つまりオリジナルの歌です。そして友人Aはその歌を歌う歌手と言うことになります。

友人Bが言うカポという言葉。これでキーが調節できるということが理解してもらえるかと思います。

下準備はこれぐらいにして、「僕もしくは俺」が作ったオリジナルの曲や詩はすでに出来上がっていて、「僕、もしくは俺」はそれでちょうど良いメロディーと伴奏がついていると思っているのですが、歌手にあたる友人Aはキーが低いというわけです。そして友人Bはカポを使用してみろと助言していると言うシーンです。

この関係から[オリジナルの曲]→[カポで調を変更・もしくは歌手に合わせる]→[歌手は最適なキーでのメロディーと伴奏を得られる]と言うことになります。

ここで思い出して欲しいのは、基礎と発展あたりで書いたように、

- ギターの1フレットは音階で言う半音に当たると言う事

- 全ての弦を押さえていて、任意のフレット分横移動させれば、移動させた分量だけ音が変わる

Fから数えて3フレット分(ファ→ファ#→ソと)サウンドホール側にずらせばGになると言うことですね。

このあたりをしっかり理解して次へ読み進めてもらえればと思います。